世界建筑大师:约翰・伍重

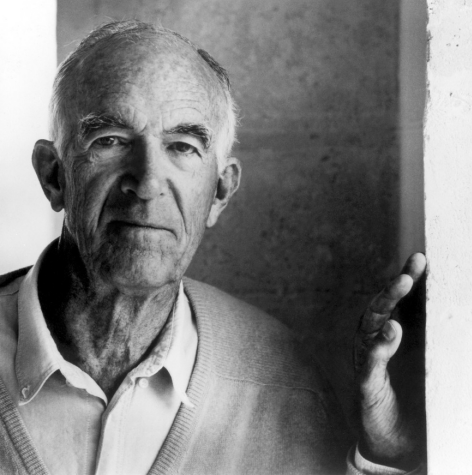

导读:提到约翰·伍重你可能会没觉得有什么印象,但是当提到悉尼歌剧院是他所设计的时,相信每个人都会无法镇定自己。那么今天的世界建筑“说”就让我们来介绍一下这位“建筑隐士”——约翰·伍重。 约翰・伍重的传奇开始于1957年,38岁的伍重还是一位名不见经传的建筑师,只在丹麦有过一次实践经历。随后他加入了一场匿名的竞赛:一块小土地上的歌剧院。他的方案在来自30多个国家的230位参赛者中被大赛评委选中,当时的媒

提到约翰·伍重你可能会没觉得有什么印象,但是当提到悉尼歌剧院是他所设计的时,相信每个人都会无法镇定自己。那么今天的世界建筑“说”就让我们来介绍一下这位“建筑隐士”——约翰·伍重。

约翰・伍重的传奇开始于1957年,38岁的伍重还是一位名不见经传的建筑师,只在丹麦有过一次实践经历。随后他加入了一场匿名的竞赛:一块小土地上的歌剧院。他的方案在来自30多个国家的230位参赛者中被大赛评委选中,当时的媒体称之为“用白瓷片覆盖的三组贝壳形的混凝土拱顶”。这座建筑规模庞大,包括了音乐会大厅、歌剧大厅、剧场、排演厅和众多的展览场地设施。建筑面积8000平米。直到1973年才建成,历经14年之久,耗资1.2亿美元。它的结构设计有着前所未有的难度,其间经过无数设计师的设计,最后用混凝土先做成球形,再进行修改削减而成,杰作才得以诞生。这这座建筑就是如今赫赫有名的悉尼歌剧院。

一直以为“建筑师凝固的音乐”这句话指的就是悉尼歌剧院,悉尼歌剧院在2007年6月28日被联合国教科文组织评为世界文化遗产,当时联合国教科文组织给出的评价很高“它不仅是20 世纪,也是人类有史以来开创性的无可厚非的建筑杰作。”悉尼歌剧院也一举奠定了伍重在建筑师业内的地位。

悉尼歌剧院已经成为了最具有代表性的地标性建筑,就好像提到天安门人们想到的就是北京、提到白宫人们想到的就是华盛顿,提到金字塔人们想到的就是埃及。提到悉尼歌剧院,人们想到的就是悉尼。

悉尼歌剧院的建成其实并不是那么的顺利,可以说是一波三折,1957年,伍重的项目从几百个投标方案中脱颖而出,一举拿下了悉尼歌剧院的国际设计竞赛,但在1966年,由于政治原因,悉尼歌剧院项目被迫停工,伍重直接申请辞职,带着家人回到了丹麦。随后悉尼歌剧院由三个澳大利亚本土的建筑师接手,并于1973年正式投入使用。

神奇的是,悉尼歌剧院这座建筑的建成,实际上与中国息息相关,我们知道悉尼歌剧院最最引人瞩目的就是它那白帆状的大屋顶了,但同时也是最棘手的地方,以当时的技术很难做成,于是伍重就亲自来到中国进行体验,并且在《营造法式》中的“平綦勾阑”图样给予了伍重灵感,他将一个球体沿直径进行两次切割,并且沿着球面每隔3.65度的经线成为了相应壳面的肋拱结构线,伍重将这些肋拱结构外露,在落成后的歌剧院中可以被参观者清楚看到和触及。以此几何逻辑,包括主厅、副厅和餐厅三个体量在内的十对二十片壳体面都可以在这个球体上生成。

伍重评价自己的作品是这样说道:“我喜欢把悉尼歌剧院看作是一件乐器,一件精美绝伦的乐器,它时而不时地需要些许的维护和精心的校准,因为它要时刻保持着最高水准的演奏状态。”后来新南威尔士州州长鲍勃·卡尔宣布将悉尼歌剧院中的一个厅命名为伍重厅,以此来表彰伍重对悉尼歌剧院所做的贡献,但遗憾的是伍重从来没有亲眼见过这座给他带来无数荣誉的建筑建成后的样子,1966年伍重离开悉尼后,便再也没有回到过澳大利亚的土地上。

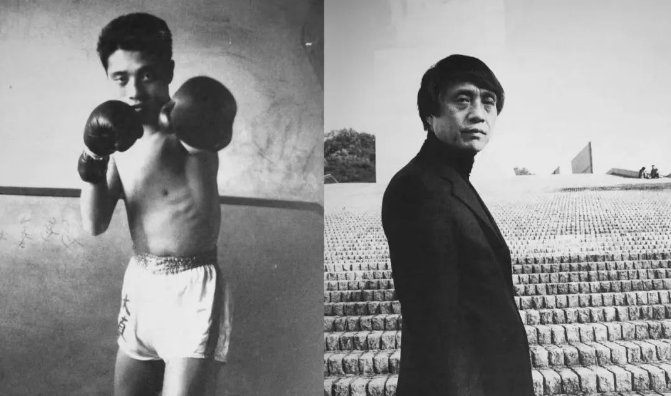

在中国逗留期间,伍重在北京拜见了《营造法式》研究第一人、建筑大师梁思成先生。亚洲之行回国后,伍重在赫尔辛格西郊的一片丘陵地带设计了一组影响深远的联排式院落住宅——金戈居住区。这60间院宅单元顺势而建串联成线,各自弯曲,每个单元15米乘15米,共四种房型,均为L形布局,一边是起居室和工作室,另一边是厨房、卧室和浴室,另两侧由高度变化的墙围合成方形伍重喜欢将这些院宅的布局形容为“像樱花树枝上的花朵,每朵都朝着太阳”。

同一时期,伍重还在弗莱登斯堡郊区设计建造了一个住宅区——弗莱登斯堡住宅区。而这一设计参考了北京故宫的构造,布局通达。所有的院宅连成一线,并弯曲成了手指形。线北边属于街道,南边属于自然。两个区域在图形上交错。

约翰·伍重的建筑生涯可谓传奇,他亲手设计了悉尼歌剧院,却又拒绝了所有邀请,从未去过建成后的悉尼歌剧院。他凭借自己出色的设计理念获得了普利兹克奖,却又拒绝了参加授奖典礼。他本可以在建筑史中大大的写上一笔,却也毫不留情地谢绝了许多诸如弗兰普顿那样希望为他著书立作的知名建筑史论家。也成为了建筑大师中的“隐士”。

伍重的流量并不高,但对中国传统建筑文化的兴趣和转译,却始终贯穿在其建筑思想和实践中。他的人格魅力异常的高,事了拂衣去,深藏身与名。就仿佛在告诉我们,热爱建筑,是热爱建筑本身,而并不是那些虚名。

下一篇:著名黑人建筑大师:大卫·阿贾耶

-

-

-

-

-

建筑大师高迪:左手天才,右手疯子2024-01-26 15:03:38安东尼奥·高迪,狂想建筑的构造者。出生于西班牙加泰罗尼亚小城雷乌斯,西班牙建筑师,塑性建筑流派的代表人物,属于新艺术运动...

建筑大师高迪:左手天才,右手疯子2024-01-26 15:03:38安东尼奥·高迪,狂想建筑的构造者。出生于西班牙加泰罗尼亚小城雷乌斯,西班牙建筑师,塑性建筑流派的代表人物,属于新艺术运动... -

建筑大师隈研吾:拟声词启发的创作灵感2024-01-18 10:33:15“建筑不应追求形式,而要从感觉入手。”在建筑大师隈研吾看来,建筑不只是各种建材的堆砌,而是有灵魂、有生命的存在,它们用声...

建筑大师隈研吾:拟声词启发的创作灵感2024-01-18 10:33:15“建筑不应追求形式,而要从感觉入手。”在建筑大师隈研吾看来,建筑不只是各种建材的堆砌,而是有灵魂、有生命的存在,它们用声...